Dans le cadre de ce projet de recherche, l’AFD collabore avec le consortium Biotope/Arcadis pour identifier les meilleures méthodes de mesure de la biodiversité – ou « métriques de biodiversité » – pour les banques publiques de développement (BPD). Ce projet vise à renforcer l'intégration des critères de biodiversité dans les décisions de financement, contribuant ainsi à une économie plus respectueuse de l'environnement.

Dans le cadre de ce projet de recherche, l’AFD collabore avec le consortium Biotope/Arcadis pour identifier les meilleures méthodes de mesure de la biodiversité – ou « métriques de biodiversité » – pour les banques publiques de développement (BPD). Ce projet vise à renforcer l'intégration des critères de biodiversité dans les décisions de financement, contribuant ainsi à une économie plus respectueuse de l'environnement.

Contexte

Aujourd’hui, la perte de biodiversité est devenue un risque majeur pour les systèmes financiers. En septembre 2023, Ravi Menon, président du NGFS – le réseau des banques centrales, des régulateurs financiers et des institutions financières pour le verdissement du système financier –, alerte : « Avec la crise climatique, la dégradation de la nature constitue une menace existentielle pour notre planète. Prendre en compte les risques liés à la nature et leurs implications pour le secteur financier n'est plus simplement prudent, c’est impératif ».

Ce risque nécessitant une mesure rigoureuse, plusieurs cadres ont été proposés. Le NGFS a publié un cadre conceptuel pour la prise en compte des risques liés à la perte de biodiversité. Le cadre mondial de la biodiversité de Kunming Montréal, via sa cible 15, incite aussi les entreprises et les institutions financières à évaluer, rendre compte et réduire les risques liés à la perte de biodiversité et les impacts négatifs qu’elles exercent d’ici à 2030. Enfin, la Task Force on nature-related Financial Disclosure (TNFD) a proposé un cadre de rapportage pour aider les entreprises et les institutions financières à analyser ces risques et impacts et les divulguer, en recommandant d’utiliser des métriques de biodiversité diverses.

Toutefois, les missions et métiers des banques publiques de développement tournés vers l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) étant très particuliers au sein des institutions financières, il existe peu d’études pour aider ce type d’institutions à identifier les métriques de biodiversité les plus adaptées à leurs activités.

Objectif

L'objectif principal est de comparer six métriques de biodiversité pour déterminer lesquelles sont les plus adaptées aux besoins des banques publiques de développement. En identifiant les meilleures pratiques, ce projet vise à guider les BPD dans leurs décisions de financement, en intégrant mieux les considérations de biodiversité. Cette harmonisation des pratiques de mesure de la biodiversité permettra d'améliorer l'impact environnemental des projets financés.

Le projet de recherche cherche également à révéler les coûts d’accessibilité et la nécessité de formations pour les acteurs des BPD afin qu'ils puissent intégrer efficacement les considérations de biodiversité dans leurs évaluations de risque.

Ce projet fait partie du programme de recherche ECOPRONAT, qui soutient des recherches sur une meilleure prise en compte et une plus grande intégration (mainstreaming) de la biodiversité dans des secteurs économiques-clés.

Méthode

À la suite d'une étude exploratoire réalisée par The Biodiversity Consultancy, six métriques pour évaluer la biodiversité dans les projets des banques publiques de développement (BPD) ont été sélectionnées : ENCORE, ABC-map, STAR, CBF, BFFI et GBS. Ces métriques, pertinentes et scientifiques, couvrent les principaux facteurs de perte de biodiversité.

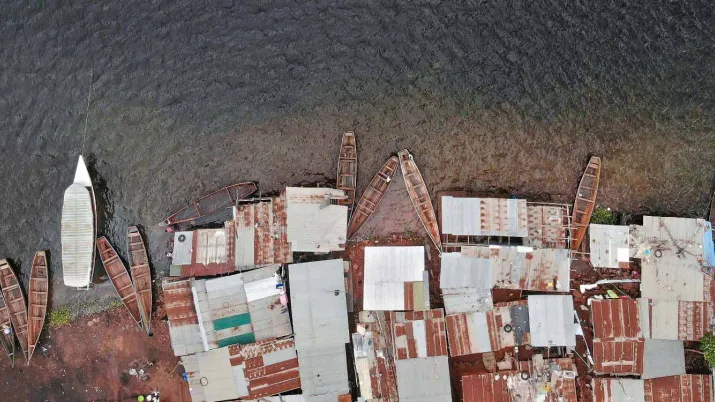

Un échantillon de six projets variés de l'AFD a été constitué pour tester ces métriques. Les projets incluent des initiatives en Afrique, au Pakistan, et au Mexique. La Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) a également testé les mêmes métriques sur trois de ses projets.

L’étude, menée par Biotope et Arcadis, se déroule en trois phases :

- Lancement et collecte de données : briefing, validation des projets et collecte des données avec recommandations ;

- Mise en œuvre : évaluation sommaire puis approfondie selon les données disponibles ;

- Consolidation et rapport : analyse des résultats, comparaison des métriques, et rédaction du rapport de synthèse.

Résultats

Une étude exploratoire a proposé plusieurs protocoles pour l'utilisation de plusieurs métriques afin de comparer leurs résultats. Elle contient également des informations qui peuvent être utiles à certaines banques de développement qui souhaitent simplement choisir une métrique et voir comment elles peuvent l'utiliser. Dans cette perspective, un arbre de décision pour le choix de l’une des métriques étudiées est proposé dans l'annexe 2 de ce premier rapport préliminaire.

Télécharger l’étude exploratoire

Ce projet de recherche vise à produire une analyse comparative détaillant les avantages et les limites des différentes métriques de biodiversité étudiées. Une publication dans la collection Dialogue de politique publique (en anglais) fournit des résultats préliminaires, un cas d’étude et des recommandations spécifiques pour l'intégration de ces métriques dans les processus de financement des BPD.

Télécharger le Dialogue de politique publique

Le rapport complet sera publié sur cette page après la COP16 biodiversité, vers la fin de l'année 2024. En outre, des webinaires et des publications permettront de partager les conclusions avec un public plus large, incluant des acteurs du développement et de la protection de la biodiversité.

Télécharger le Papier de Recherche N°381 final

Contact

-

Julien CALAS

Chargé de recherche, expert biodiversité

Découvrir d'autres projets de recherche

Comment mieux comprendre les comportements des différents acteurs de la transition bas carbone en Colombie ? A travers la conception d'un processus participatif et le développement d'un outil interactif, ce projet vise à faciliter et à favoriser le dialogue stratégique de haut niveau autour de la transition énergétique colombienne. Cela doit notamment permettre d’explorer différents scénarios et permettre de prendre des décisions éclairées.

Comment mieux comprendre les comportements des différents acteurs de la transition bas carbone en Colombie ? A travers la conception d'un processus participatif et le développement d'un outil interactif, ce projet vise à faciliter et à favoriser le dialogue stratégique de haut niveau autour de la transition énergétique colombienne. Cela doit notamment permettre d’explorer différents scénarios et permettre de prendre des décisions éclairées.

Contexte

La Colombie, pays fortement dépendant de ses exportations de combustibles fossiles, se mobilise pour mener à bien sa transition bas-carbone et atteindre les objectifs de sa contribution déterminée au niveau national (CDN), définis lors de l'Accord de Paris.

C’est dans cette optique que l'Agence française de développement (AFD) a accompagné les autorités de Colombie via l’adaptation du modèle macroéconomique GEMMES à la situation colombienne. L’objectif : identifier les vulnérabilités et les opportunités macroéconomiques à long terme liées à la transition énergétique de la Colombie, et à ses effets dans un contexte mondial de transition bas-carbone. Ce projet de recherche a débouché sur un ouvrage collectif présentant les conclusions scientifiques et les recommandations de politiques publiques tirées du projet GEMMES Colombie.

Cependant, si la modélisation macroéconomique est essentielle pour comprendre les conséquences des décisions politiques et des déséquilibres macroéconomiques face aux transitions, il est également nécessaire d'intégrer les aspects comportementaux qui sous-tendent la prise de décision et les stratégies des acteurs de la transition bas carbone en Colombie.

En savoir plus sur la modélisation macroéconomique au service des transitions écologiques à l’AFD

Objectif

Sur la base des résultats empiriques reflétés dans les scénarios du modèle GEMMES, ce projet consiste à développer un jeu de stratégie pour une exploration collective des scénarios futurs. En plus des aspects économiques et financiers, il permet d’aborder la transition énergétique en intégrant les aspects sociaux, climatiques et, dans une moindre mesure liés à la biodiversité.

Ce processus de modélisation participative a pour but de faciliter le dialogue entre les acteurs clés de la transition en Colombie (ministères, banque centrale, entrepreneurs, chercheurs…), afin qu’ils puissent anticiper et se préparer aux impacts macroéconomiques à court, moyen et long terme que pourrait générer la transition bas-carbone.

Pour ce faire, le jeu de stratégie Powershift propose de :

- Familiariser les acteurs des transitions avec les sujets macroéconomiques liés aux transitions, pour qu’ils s’approprient ces sujets ;

- Identifier les « schémas mentaux » de chaque catégorie d’acteurs au sujet de la transition énergétique, afin de mieux éclairer les tensions et les synergies qui émergent et faire évoluer les représentations mentales.

Ce projet vise ainsi à renforcer le dialogue interministériel et intersectoriel de haut niveau et, par extension, de renforcer la coordination entre les acteurs (y compris le secteur privé) en faveur de l'engagement environnemental de la Colombie.

Pour en savoir plus, télécharger la plaquette de présentation du projet (en espagnol)

Méthode

Le design, la modélisation et la mise en œuvre du jeu de stratégie repose sur la méthodologie dite ComMod, initialement développée par le CIRAD pour animer des processus pluri-acteurs et aider à l'action et la prise de décision collective.

Le processus comprend des ateliers de modélisation avec des parties prenantes, des sessions de crash-test et des ateliers de jeu avec des décideurs. Les étapes clés incluent la conceptualisation, la validation et l'exploration des scénarios. Une évaluation ex ante et ex post des positions des parties prenantes permet de mesurer l'impact de l’initiative.

Des ateliers de restitution seront organisés avec les décideurs politiques pour une intégration efficace des conclusions dans les politiques publiques.

Résultats

Le projet a abouti à la création d’un jeu de stratégie validé et qui commence à être utilisé par les contreparties colombiennes pour explorer les scénarios de transition énergétique. A ce jour, six sessions de crash-test et de jeu se sont tenues, réunissant une cinquantaine d’acteurs publics et privés de la transition énergétique et plus de vingt institutions différentes dont des universités colombiennes, des ministères (Finances, Environnement, Travail, Plan), la banque centrale, des centres de recherche, des acteurs de la coopération internationale, des ONG, des associations d’entrepreneurs, et des cabinets de conseil.

Les résultats futurs incluront des rapports de synthèse des ateliers, un papier de recherche, des recommandations politiques, et des supports de médiation. Les enseignements seront partagés à travers des ateliers de restitution avec les partenaires colombiens.

En savoir plus :

- Synthèse des ateliers de juin 2024 (en anglais)

- Synthèse des ateliers de septembre 2024 (en anglais)

Enseignements

Les retours des participants aux sessions indiquent une meilleure compréhension des effets de la transition énergétique sur l'économie réelle d'un pays fortement dépendant des exportations d'hydrocarbures, ainsi qu'une sensibilisation accrue aux défis associés.

Les principaux commentaires font ressortir :

- Création d’un espace pédagogique propice au dialogue : les sessions ont permis d'établir des contacts avec des acteurs avec lesquels le contact n'était pas établi auparavant.

- Flexibilité et adaptabilité : l’outil a démontré sa capacité à s'adapter à différents publics, ce qui en fait un atout précieux pour diverses audiences.

- Prise de conscience des dynamiques complexes : les participants ont mieux compris la complexité des dynamiques inhérentes à la transition énergétique et l'importance de la recherche dans ce domaine.

- Mise en lumière des dynamiques comportementales : les sessions ont révélé que l’action collective organisée émerge principalement en réponse à des urgences ou des problématiques communes.

- Défi de la vision holistique : il a été souligné que développer une vision complète de la transition énergétique et des stratégies des acteurs est particulièrement difficile en raison de la complexité du sujet.

Les prochaines sessions de jeu incluront la participation de parlementaires et de vice-ministres.

Contacts

- Annabelle Moreau Santos, chargée de médiation scientifique, AFD

- Antoine Godin, responsable de la cellule de modélisation macroéconomique GEMMES, AFD

- Audrey Perraud, chargée de recherche, AFD

- Julien Calas, agronome et chargé de recherche biodiversité, AFD

Découvrir d'autres projets de recherche

Dans quelle mesure les crédits carbone et les marchés volontaires de carbone participent-ils réellement à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat ? En ouvrant la « boîte noire » de ces instruments, l’étude propose une analyse critique du paradigme économique dans lequel ils s’inscrivent et identifie des pistes pour les reconceptualiser à travers un cadre de comptabilité environnementale.

Dans quelle mesure les crédits carbone et les marchés volontaires de carbone participent-ils réellement à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat ? En ouvrant la « boîte noire » de ces instruments, l’étude propose une analyse critique du paradigme économique dans lequel ils s’inscrivent et identifie des pistes pour les reconceptualiser à travers un cadre de comptabilité environnementale.

Contexte

Créés en 2000, les marchés volontaires du carbone (MVC) sont des mécanismes d’échange de crédits carbone qui permettent, notamment à des entreprises, de compenser volontairement leur empreinte carbone. Leur naissance peut être rattachée au protocole de Kyoto qui, en 1997, a instauré le principe de l’échange des crédits de diminution d’émissions de gaz à effet de serre (ou « CO2 équivalent »). Ils se distinguent néanmoins des « quotas carbone », qui relèvent d’un dispositif de conformité et non volontaire.

Ces marchés volontaires ont connu un essor important ces dernières années. Cette dynamique est entre autres portée par la mise en œuvre d’initiatives d’atteinte d’objectifs « Net-Zero » – qui sont dans leur grande majorité volontaires, même si certains mécanismes de conformité autorisent le recours à des crédits carbone (par exemple, le mécanisme Corsia, dans le secteur de l’aviation). Tout cela doit contribuer à l’élaboration d’un écosystème d’échange du service environnemental de régulation qu’est la captation du carbone, au service de l’objectif de diminution de la consommation du « budget carbone global », lui-même fixé par le GIEC.

Toutefois, les marchés volontaires du carbone ont essuyé plusieurs critiques et controverses depuis leur création et des interrogations demeurent quant à leur participation effective à l’atteinte des objectifs des Accords de Paris.

Objectif

A partir de l’analyse de l’existant et du cadre conceptuel qui structure aujourd’hui les marchés volontaires de carbone et les crédits carbone, l’étude identifie les écueils non seulement de ces marchés et de leur organisation, mais aussi ceux des instruments échangés et des paradigmes sous-jacents qui valident la structuration actuelle de ces marchés.

Elle vise à formuler des propositions pour que les réalités climatiques et le budget carbone disponible soient mieux intégrés au fonctionnement des marchés volontaires du carbone, afin d’en faire de vrais outils au service de la transition climatique des entreprises. Elle répond par exemple aux questions fondamentales telles que : dois-je compenser, quelle partie et quel volume de mes émissions sont légitimes à la compensation, dois-je plutôt contribuer au maintien des services de régulation climatique sans y associer une compensation…

Méthode

A travers une approche comptable et gestionnaire, l’étude problématise les approches actuelles des marchés volontaires du carbone, centrées sur le paradigme économique néoclassique. Elle promeut une approche par la « dette climatique », ainsi que le pilotage de cette « dette climatique » à travers des budgets carbone à gérer par le recours à des activités de préservation dont la fonction première doit être de diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES).

L’étude décrit, à travers une méthode de comptabilité écologique, comment les entreprises doivent contribuer à un désendettement climatique global au-delà des marchés volontaires du carbone, et, à travers leurs processus organisationnels, aborde les niveaux de redevabilité sur les différents périmètres des sources d’émission (scopes 1, 2, 3).

Enseignements

L’étude montre que les crédits carbone et les marchés volontaires du carbone sont déconnectés des réalités climatiques et organisationnelles. L’ouverture de la « boîte noire » des MVC montre que derrière cette dénomination se cachent plusieurs conceptions de ces instruments, et donc plusieurs façons de les utiliser et de les comptabiliser au sein des entreprises. De plus, ces outils utilisés par les entreprises ne sont pas articulés aux objectifs des politiques climatiques nationales ou internationales : ils ne permettent donc pas de piloter la progression vers une trajectoire bas-carbone globale.

Pour reconnecter ces instruments aux politiques climatiques, ces marchés doivent être pensés en dehors du cadre conceptuel néoclassique qui a vu naître les autres outils de gestion du carbone. L’étude propose des principes pour réorganiser ces marchés autour d’une approche « gestionnaire » (en mobilisant notamment le cadre de comptabilité et de gestion écologique C.A.R.E.), qui permet de penser des MVC au service du respect des budgets carbone répartis entre entreprises, à partir du budget carbone global défini par le GIEC. Elle donne ainsi un sens théorique et opérationnel à la séquence « éviter/réduire/compenser » et à l’usage de la compensation sur les « émissions résiduelles ».

Autrement dit, pour rester collectivement sous les 1,5°C de réchauffement, les entreprises devraient chacune, et chaque année, respecter un budget carbone donné (le crédit carbone n’étant pas une licence à polluer ou un droit d’émission, mais bien un instrument à comprendre dans une stratégie de limitation des émissions de gaz à effet de serre). Cela permettrait d’accompagner les entreprises tout en reconnectant l’outil (les MVC), les entreprises et les politiques climatiques, dans une perspective de gouvernance globale du système climatique.

Pour en savoir plus :

- Télécharger la publication : Crédits carbone et marché carbone volontaire : analyse critique au regard des politiques climatiques et des sciences de gestion, et proposition d'un cadrage comptable écologique des crédits carbone

- Revoir le webinaire : Pertinence des marchés volontaires de carbone : aujourd'hui et dans un futur neutre en carbone