Partager la page

Notre histoire

Créée en 1941, l’Agence française de développement (AFD) est la plus ancienne banque de développement au monde. Elle est fondée par le général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le nom de Caisse centrale de la France libre (CCFL), pour financer la résistance contre l’Allemagne nazie.

Elle assume d’abord une fonction monétaire, puis s’oriente rapidement vers le financement de projets en Outre-mer et en Afrique. 80 ans plus tard, le groupe AFD a vu son mandat s’élargir et soutient désormais plus de 4 000 projets dans 160 pays.

Les années 1940 : la fondation

En 1941, c’est depuis Londres que le général de Gaulle crée la Caisse centrale de la France libre (CCFL). Il souhaite doter la Résistance française d’une institution financière servant à la fois de Trésor public, de banque centrale et de banque de développement des territoires ralliés. La CCFL s’établit à Alger en 1943, puis à Paris en septembre 1944. Elle y devient la Caisse centrale de la France d’Outre-mer (CCFOM).

En 1946, la loi du 30 avril jette les bases du futur système français de coopération, mêlant subventions de l’État et prêts de la Caisse. La CCFOM peut désormais accorder des prêts directement aux collectivités et aux établissements publics de l’Outre-mer. En 1947, elle inaugure sa première agence à Brazzaville pour soutenir les acteurs économiques et les initiatives de développement social sur le terrain.

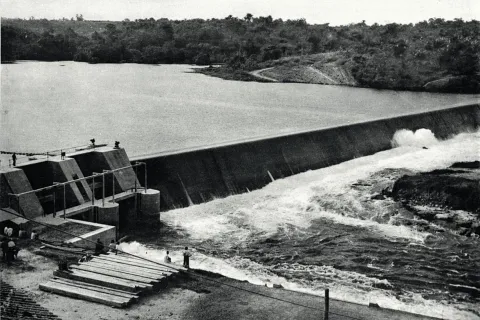

Les années 1950-1970 : l'expansion

Sur fond de Guerre froide et de décolonisation, la France cherche à maintenir une relation privilégiée avec ses anciennes colonies. En 1958, La CCFOM devient la Caisse centrale de coopération économique (CCCE). Ses missions se précisent : financement, prêts, émissions d’emprunts et conseil. La priorité est donnée à la qualité et à la faisabilité des projets.

© AFD

© AFD

En 1963, la Caisse transforme son « service des stages » en Centre d’études financières, économiques et bancaires (CEFEB) pour mieux accompagner ses partenaires. La mission de ce centre est de proposer des programmes de formation et de renforcement de capacités aux bénéficiaires des financements de la CCCE.

À partir de 1975, l’État français autorise la CCCE à accorder des financements aux conditions du marché et élargit son périmètre d’action. La Caisse peut désormais intervenir dans les pays anglophones et lusophones d’Afrique, ainsi qu’en Haïti.

La décennie s’achève avec la naissance de Proparco en 1977, la filiale de la Caisse dédiée au secteur privé. Sa mission : soutenir les entrepreneurs français ou locaux qui souhaitent entreprendre dans les pays en développement, notamment en Afrique.

Les années 1980-1990 : la crise de la dette et le tournant du développement durable

Les années 1980 sont marquées par la crise de la dette qui frappe les pays alors dits « en voie de développement ». En 1981, la CCCE est autorisée par l’État français à octroyer des aides budgétaires aux États en difficulté pour soutenir le redressement de leurs finances, afin qu’ils puissent adopter des réformes économiques et financières d’envergure et restructurer les secteurs fragilisés par la crise. Par exemple, les filières agricoles durement touchées par la baisse des recettes d’exportation.

Pour éviter l’aggravation de la crise de la dette, le président François Mitterrand prend une décision au Sommet de La Baule de 1990 : dorénavant, la Caisse versera des subventions aux États africains les plus pauvres, sans renoncer à son activité de prêt dans les autres pays.

Les années 1990 voient l’émergence d’une thématique qui deviendra centrale : le développement durable. En 1992, au sommet de la Terre de Rio, les Nations unies en font un objectif commun à tous les pays, industrialisés comme en développement. Cela devient, dès lors, également une priorité pour la CCCE.

Le 30 octobre, la CCCE devient la Caisse française de développement (CFD). Sa mission consiste désormais à financer le développement économique et financier de plus de 60 pays – africains, méditerranéens, asiatiques ou insulaires du Pacifique – et des territoires français d’outre-mer.

En 1994, la CFD se voit confier la gestion du Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM). Créé par le gouvernement français dans la foulée du Sommet de Rio, ce fonds soutient des projets de développement durable dans les pays en développement.

En 1998, à la veille du troisième millénaire, la CFD devient l’Agence française de développement (AFD). La France réforme sa politique de coopération et fait de l’AFD l’opérateur principal de l’aide française au développement, sous la double tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l’Économie et des Finances.

Les années 2000 : l’ouverture aux pays émergents

Les années 2000 s’ouvrent sur l’adoption par les Nations Unies des huit Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Ces objectifs couvrent les grands enjeux humanitaires tels que lutte contre la pauvreté, l’accès aux soins et à l’éducation, ou encore la promotion de l’égalité entre les genres.

En 2001, deux ans après la décision du G8 d’annuler une partie de la dette des pays en développement, la France lance le Contrat de désendettement et de développement (C2D). Les pays bénéficiaires continuent d’honorer leurs obligations, mais les sommes remboursées leur sont reversées par l’AFD sous forme de dons destinés à financer des programmes de lutte contre la pauvreté.

En décembre 2003, le champ d’intervention de l’AFD s’ouvre aux pays émergents. L’Agence peut désormais intervenir en Chine et en Turquie, puis, à partir de 2007, au Brésil, en Inde, en Indonésie et au Pakistan. En 2009, l’Amérique latine devient également une zone d’action.

En 2009 également, le gouvernement confie à l’AFD la gestion du financement des initiatives des organisations de la société civile (OSC) françaises ou internationales, mission auparavant assurée par le ministère des Affaires étrangères.

2015-2016 : face à l’urgence climatique

En septembre 2015, faisant suite à la conférence d’Addis-Abeba sur le financement du développement, l’Assemblée générale des Nations unies adopte 17 Objectifs de développement durable (ODD). Les pays membres se fixent des cibles précises à atteindre pour éradiquer la pauvreté, préserver l’environnement et le climat, soutenir la bonne gouvernance et la prospérité avant 2030. Ces objectifs deviennent un cadre de référence pour l’AFD, comme pour tous les acteurs du développement.

En décembre de la même année, l’Accord de Paris sur le climat est signé. Sa mise en œuvre constitue la priorité de l’AFD, première banque de développement à ambitionner de devenir « 100 % Accord de Paris ». Dès 2016, elle s’engage à ce que l’ensemble de ses financements soutiennent un développement bas-carbone et résilient.

En 2016, à l’occasion des 75 ans de l’AFD, la France porte le budget de l’aide au développement, de 8,5 milliards d’euros à 12,5 milliards d’ici 2020. Sur les 4 milliards supplémentaires, 2 sont dédiés au climat.

2017-2019 : engagements records et nouvelles ambitions

Avec 10,4 milliards d’euros engagés et 752 nouveaux projets, le groupe AFD atteint, en 2017, son niveau d’engagement le plus élevé.

La même année, l’alliance stratégique avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dote la France d’un dispositif de financement du développement durable puissant et cohérent, sur son territoire comme à l’international. En décembre, l’AFD prend la présidence de l’International Development Finance Club (IDFC). Sous son impulsion, les 23 membres s’engagent, aux côtés d’autres bailleurs, à aligner leurs financements sur l’Accord de Paris.

En 2018, une hausse sans précédent des moyens consacrés à la politique partenariale de développement et de solidarité internationale est décidée par le gouvernement. L’aide publique au développement doit atteindre 0,55 % du revenu national brut en 2022.

Les années 2020 : une mobilisation partenariale

En 2020, l’AFD organise le premier sommet Finance en commun, qui réunit 450 banques de développement en vue de fonder une nouvelle coalition. L’objectif est d’aligner leurs financements sur l’Accord de Paris, de soutenir la biodiversité et d’intensifier la lutte contre les inégalités.

En 2022, l’AFD ouvre ses financements aux organisations de la société civile des pays en développement. Cette mesure vise à soutenir les dynamiques citoyennes locales et l’émergence de solutions adaptées à chaque contexte pour mieux atteindre les ODD.

Le groupe AFD lance également Choose Africa, en partenariat avec Bpifrance. Cette initiative est dédiée au financement et à l’accompagnement des start-up, TPE et PME africaines. L’objectif est de faciliter leur accès au crédit pour renforcer les écosystèmes entrepreneuriaux locaux.

En 2023, dans le cadre du 7e Forum de Paris sur la paix, l’AFD s’engage aux côtés de l’UNESCO et de l’OCDE dans la création du Dialogue de Paris. Cette plateforme rassemble des acteurs institutionnels, scientifiques et financiers pour concevoir des idées d’actions en faveur des sciences, des biens publics mondiaux et du développement durable.

En 2024, à la veille des Jeux olympiques de Paris, l’AFD participe au premier Sommet du sport pour le développement durable organisé à l’initiative du président Emmanuel Macron. 500 chefs d’État et de gouvernement, dirigeants d’organisations internationales, membres du Mouvement olympique et athlètes se réunissent pour accélérer la mise à contribution du sport dans l’atteinte des ODD.