Partager la page

8 choses à savoir sur l’aide publique au développement

Publié le

L’aide publique au développement (APD) désigne l’ensemble des financements apportés par les acteurs publics des pays les plus favorisés pour améliorer les conditions de vie dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Mais ses contours ne sont pas toujours connus... Tour d’horizon de quelques subtilités.

1. L’aide publique au développement soutient des secteurs délaissés

Améliorer l’accès à l’eau, aux soins et à une éducation de qualité, protéger la biodiversité ou combattre le dérèglement climatique : voilà autant d’objectifs essentiels, à la fois pour les populations des pays en développement et la stabilité internationale. Sauf que de tels projets n’intéressent pas toujours les investisseurs privés, qui les jugent trop risqués, voire non prioritaires. « La finance internationale va en général très peu vers les pays à faible revenu et les secteurs sociaux », constate ainsi Hubert de Milly, expert APD à l'Agence française de développement (AFD).

Et c’est là que l’aide publique au développement entre en jeu. En comblant le manque de financements dans certains secteurs et zones délaissés – via des dons, des prêts ou d’autres formes de soutien – elle permet d’impulser le changement pour les populations les plus vulnérables. Bien souvent, elle entraîne même avec elle d’autres acteurs – banques, investisseurs, fondations – accroissant ainsi les sommes consacrées au développement.

L’autre rôle essentiel joué par l’aide publique au développement est qu’elle permet de réorienter l’économie de certains pays vers les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, c’est-à-dire vers un monde plus juste, écologique et égalitaire. Cette réorientation a un coût, comme toute action publique, mais apporte à moyen et long terme d’importants bénéfices.

2. Elle ne repose pas uniquement sur le don

Les financements des pays donateurs membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), en faveur des pays destinataires répondant aux critères de l’aide publique au développement (APD), se sont élevés en 2024 à 214 milliards de dollars (180 milliards d’euros), selon les règles de comptabilisation de l’OCDE. Ces financements ont été réalisés pour l’essentiel sous forme de dons. Mais ce n’est pas la seule manière de soutenir le développement durable des pays partenaires.

Plusieurs pays, dont la France, proposent ainsi des prêts à leurs partenaires : il s’agit de prêter une somme d’argent à un taux préférentiel à des pays ou des porteurs de projets qui rencontrent des difficultés pour emprunter.

C’est un élément qui n’est pas toujours connu : le prêt est, de loin, le premier outil financier utilisé par le groupe Agence française de développement (AFD) pour mettre en œuvre la politique de développement de la France et contribuer à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

En 2025, le volume des prêts accordés s'élevait à près de 12 milliards d'euros, représentant environ 90 % de l'activité totale, contre 10 % pour les dons. En 2023, cette répartition était de 80 % de prêts et 20 % de dons.

Parmi les apports comptabilisés dans l’aide publique au développement figurent également la prise en charge de réfugiés issus de pays en développement sur le territoire national (pendant un an), la gratuité des études supérieures pour certains étudiants originaires de ces pays, le coût de certaines opérations de maintien de la paix ainsi que quelques annulations de dette.

3. Il existe une aide au développement « à la française »

L'APD de la France a atteint en 2024 près de 15,4 milliards de dollars (environ 13 milliards d'euros), soit 0,48 % du revenu national brut (RNB), ce qui en fait le sixième donateur mondial.

La France fait partie des quelques pays dont l’aide extérieure repose à la fois sur les dons et sur les prêts à taux avantageux. Les autres pays (États-Unis, Russie, Suède), ne font pour l’essentiel que des dons.

« Pour l’aide française, cette variété d’outils financiers permet de répondre à un plus grand nombre de situations, de l’urgence sociale aux besoins économiques, en intégrant le plus possible les questions liées à l’environnement et à la gouvernance », souligne Hubert de Milly.

La politique française d’aide au développement, telle qu’elle a été définie par le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (Cicid) en juillet 2023, se traduit en dix objectifs prioritaires concrets.

4. Les États ne sont pas les seuls acteurs

Dans le langage de l’aide au développement, on distingue l’aide allant directement du pays donateur vers le pays bénéficiaire, qu’on appelle « bilatérale », de l’aide apportée par les États via des contributions aux programmes des organismes internationaux – c’est l’aide dite « multilatérale ».

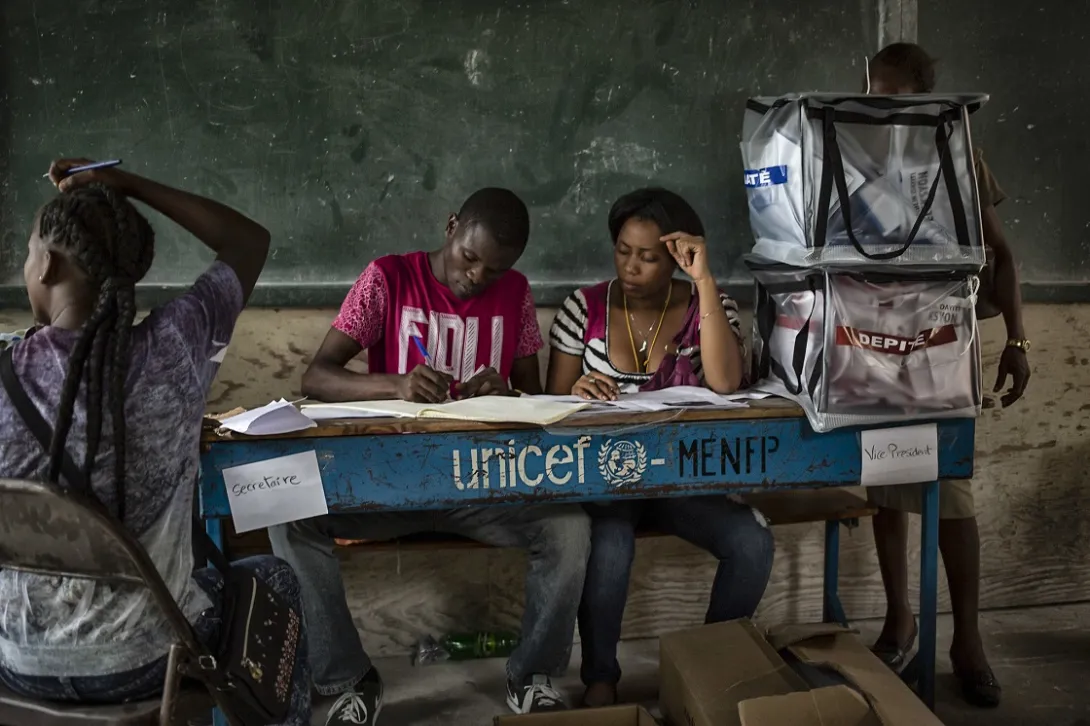

Les principaux bailleurs membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE font ainsi transiter une part non négligeable de leur aide publique au développement, un tiers en moyenne, via des institutions multilatérales : la Banque mondiale, les agences des Nations unies (Programme des Nations unies pour le développement, Unicef, FAO, Haut Commissariat pour les réfugiés…), ou encore les fonds « verticaux » comme le Fonds pour l’environnement mondial, le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose et le Fonds vert pour le climat (Green Climate Fund).

Parmi les banques multilatérales, les banques de développement à mandat régional jouent également un rôle important : Banque africaine de développement (BAD), Banque asiatique de développement (ADB) ou encore Banque interaméricaine de développement (BID).

5. En France aussi, ses acteurs sont nombreux

À la fois agence attribuant les subventions pour le compte de l’État français et banque se refinançant sur les marchés privés, l’AFD est la principale institution de mise en œuvre de la politique française de développement à l'international.

Elle n’est néanmoins pas la seule : une dizaine de sources participent au financement de l’aide, parmi lesquelles plusieurs ministères et collectivités locales.

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, celui de l’Économie et des Finances, celui de l’Éducation nationale et l’AFD représentent à eux quatre 88,5 % de l’APD française en 2021. Le ministère de l’Intérieur et ceux des Armées, du Travail et de l’Agriculture jouent également un rôle actif.

6. L’aide publique n'est qu'une part de la finance pour le développement

Avec 214 milliards de dollars, tels qu’exprimés par les règles très spécifiques du CAD de l’OCDE en 2024, l’aide publique au développement constitue une grande partie des financements publics internationaux à destination des pays en développement, qui sont d’un ordre de grandeur de 300 milliards de dollars en versements bruts, sans compter les financements extérieurs chinois.

À côté de ces financements d’origine publique, il existe des financements internationaux de nature privée qui arrivent dans les pays en développement : investissements privés, actions des fondations et des ONG, transferts d’argent des citoyens expatriés aux familles restées au pays – ces derniers représenteraient à eux seuls 656 milliards de dollars à l’échelle mondiale en 2023, selon une estimation de la Banque mondiale.

Mais les principales ressources financières dont bénéficient les pays pour leur développement, et notamment les pays à revenu intermédiaire, sont domestiques : la « formation brute de capital fixe » y est de l’ordre de 10 000 milliards de dollars par an, soit nettement plus que le total des arrivées internationales, qui sont de 2 000 milliards environ. Petite par nature par rapport à ces chiffres élevés, l’APD a surtout un rôle de réorientation, d’une part vers les pays les plus pauvres ou vulnérables, d’autre part vers une activité économique favorable au climat, à la biodiversité et aux autres ODD.

7. Elle se concentre sur l’Afrique...

En 2021, les trois pays les plus aidés par les membres du CAD ont été l’Inde (3,4 milliards de dollars d’APD au sens du CAD), l’Afghanistan (3,4 milliards également) et le Bangladesh (3 milliards). L’ensemble des pays d’Afrique ont reçu environ 30 % de l’APD.

Environ 45 % de l’aide publique au développement a pour destination les pays les moins avancés (PMA), une catégorie forgée par les Nations unies en 1971 pour désigner les pays les plus fragiles de la planète. En 2023, 46 pays appartiennent à cette catégorie.

Parmi les principaux pays bénéficiaires de l'aide française en 2024 figurent la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Bénin.

8. … et entraîne plus de croissance dans les pays bénéficiaires

S’il reste globalement difficile d’évaluer l’impact de l’aide publique au développement, trois chercheurs de l’université de Copenhague ont calculé, dans une étude publiée en 2010, que l’aide internationale contribuait à un point de croissance supplémentaire dans les pays en développement.

Les impacts de l’aide aux populations se mesurent aussi à partir d’indicateurs plus concrets, tels les taux de vaccination et de scolarisation. Les pays donateurs ont mis en place des mécanismes d’évaluation pour mesurer le rôle joué par leur soutien financier. À l’AFD, ces évaluations sont menées en partenariat avec des organismes de recherche des pays dans lesquels les projets sont mis en œuvre. Elles consistent le plus souvent à envoyer des enquêteurs sur le terrain et à utiliser des statistiques locales et nationales.

Plus d'actualités

Bilan : 2 ans d'évaluation de projet à l'AFD

Publié le 11 février 2026

Au Mozambique, des formations pour prendre soin de celles et ceux qui prennent soin des autres

Publié le 11 février 2026