Partager la page

Maîtriser les épidémies dans l’océan Indien et l’Indopacifique

Publié le

Du chikungunya au choléra, de la fièvre aphteuse à la rage, l’océan Indien n’est pas épargné par les épidémies humaines et animales. Grâce au réseau Sega-One Health de surveillance épidémiologique et de gestion des alertes, ces crises ont été atténuées et contrôlées. Nouvelle étape en 2024 : l’AFD finance la Commission de l’océan Indien (COI) pour élargir la sécurité sanitaire au Pacifique et à l’Asie du Sud-Est.

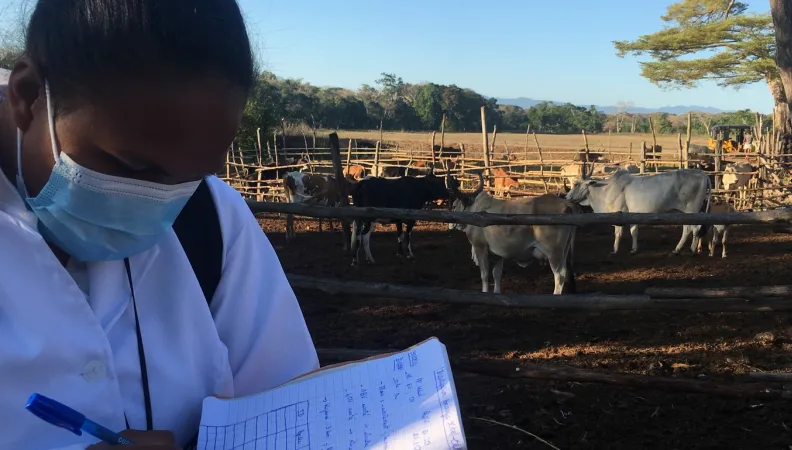

Peste pulmonaire, rage et fièvre de la vallée du Rift… Nivohanitra Razafindraibe, épidémiologiste et experte auprès de l’Unité de veille sanitaire (UVS) de la Commission de l’océan Indien (COI), est sur tous les fronts ces derniers mois à Madagascar. La rage ? Elle suit les prises en charge des personnes mordues par les chiens malades et mène des campagnes de vaccination des animaux. La peste ? Elle procède à des captures de rats pouvant transmettre la maladie. La fièvre de la vallée du Rift (FVR) ? Elle traite les ruminants atteints, effectue des prélèvements… Nivohanitra Razafindraibe contribue également au contact tracing, à l’élaboration des protocoles d’investigation et à l’identification des équipes mobilisées.

Une intervention de terrain, menée avec le soutien des autorités sanitaires nationales et de 89 professionnels de santé du pays, qui ont obtenu la certification FETP-Frontline, un programme de formation épidémiologique dispensé par la COI, avec l’appui de l’Institut national de santé publique et communautaire, grâce au financement de l’AFD. « Ces professionnels ont été aussi mobilisés lors de l’investigation sur la maladie cutanée bovine, les épidémies de la peste pulmonaire ou de la morve », rappelle la spécialiste. Dans les cinq pays de la zone (Union des Comores, La Réunion, Madagascar, Maurice et Seychelles), la COI dispose ainsi d’une force de frappe de 200 épidémiologistes formés au terrain, qui peuvent, depuis 2024, prétendre à une certification de niveau master.

Nivohanitra Razafindraibe coordonne et facilite ainsi les activités de ce réseau d’épidémiologistes et appuie l’ensemble des directions de son pays en charge de la surveillance des maladies humaines et animales, de façon à prévenir les épidémies et éviter qu’elles se transmettent dans d’autres contrées. C’est là l’objectif principal du réseau Sega de surveillance épidémiologique et de gestion des alertes, mis en œuvre par la COI et financé par l’AFD depuis 2009, trois ans après la terrible épidémie de chikungunya. La propagation de la maladie du « dos courbé », favorisée par les nombreux échanges entre les îles de la zone, avait en effet révélé un partage insuffisant d’informations sanitaires entre les États.

Lire aussi : Avec One Health, associer santés humaine, animale et environnementale contre les pandémies

Cinq ans plus tard, en 2013, le réseau Sega intègre les maladies animales et devient Sega-One Health (« une seule santé ») : il fallait considérer ces crises globalement, en raison notamment de la recrudescence des zoonoses, ces maladies animales qui se transmettent aux humains et qui représentent 75 % des maladies humaines émergentes. En 2018, le réseau s’intéresse aux questions de changement climatique et de surveillance des frontières. L’épidémie de Covid-19 a en effet rappelé, si besoin était, la rapidité avec laquelle un agent pathogène peut traverser les continents et les océans, défiant les barrières sanitaires nationales et les mesures de contrôle, si elles ne sont pas coordonnées. Depuis 2009, l’AFD, rejointe en 2020 par l’Union européenne, a ainsi mobilisé plus de 30 millions d’euros pour le développement de ce réseau, qui constitue un véritable « bien commun » à l’échelle de la région, se félicite Claire Giron, responsable de l’équipe Projets à la direction régionale océan Indien de l’AFD.

Dernière étape de ce vaste programme de veille et de riposte épidémiologiques : en février 2024, une convention de financement du programme de renforcement de la sécurité sanitaire dans la région Indopacifique a été signée à Maurice entre la COI et l’AFD, pour un montant de 6,5 millions d’euros. « C’est un projet qui a été conçu à la lumière des leçons tirées de la crise liée au Covid-19 : la collaboration entre les États et les régions du monde est un impératif en matière de sécurité sanitaire et de prévention des épidémies », souligne Claire Giron.

Lire aussi : Mesurer l’adaptation au changement climatique : un défi à relever

À cet effet, le réseau Sega-One Health va s’associer à deux autres réseaux de surveillance épidémiologiques, également soutenus par l’AFD : le Réseau océanien de surveillance de la santé publique (ROSSP) de la Communauté du Pacifique et le programme Ecomore piloté par l’Institut Pasteur en Asie du Sud-Est. « L’objectif de ce financement est donc d’encourager les échanges d’expériences et d’expertise entre trois réseaux confrontés au même défi de l’émergence et de la réémergence des maladies infectieuses sur leurs territoires, en raison notamment de leur vulnérabilité aux conséquences du changement climatique. Des outils de prédiction des épidémies sur la base de données climatiques et environnementales ont par exemple été développés en Asie du Sud-Est, l’idée étant que cette expertise puisse être partagée avec le réseau Sega-One Health. »

Acteur clé de la sécurité sanitaire régionale, le réseau favorise l’échange d’informations et facilite la mutualisation des moyens et ressources. Depuis 2009, les résultats sont tangibles et concrets en matière de surveillance, de prévention des risques, de capacités d’intervention, de technologies déployées…

Illustration à Maurice, en proie à une épidémie de fièvre aphteuse ces dernières années. Grâce à l’intervention des équipes du réseau, de la division des services vétérinaires de Maurice et de vétérinaires malgaches, la souche a été identifiée, 20 000 doses de vaccins et des kits d’analyse sérologique achetés… La COI a calculé que sans l’aide du réseau, l’épidémie aurait engendré 27 millions d’euros de pertes pour l’économie mauricienne, alors que l’intervention de Sega-One Health a coûté 2,5 millions d’euros.

Lire aussi : À Maurice, l’AFD au fil de l’eau depuis quarante ans

Autre exemple : aux Comores, l’épidémie de choléra a conduit à élaborer un plan régional d’intervention. Deux experts de la COI sont désormais sur place, du matériel de santé, comme des équipements de protection individuelle et des tests rapides, ont été acheminés, ainsi que des moyens logistiques de transport et de communication. Le tout dans le cadre d’un partenariat noué avec la Plateforme d’intervention régionale océan Indien (Piroi) de la Croix-Rouge. Car c’est aussi cela Sega-One Health : des actions coordonnées entre les différents acteurs de la zone, avec la possibilité de mobiliser 400 experts aux Comores, aux Seychelles, à La Réunion, à Madagascar et à Maurice. Comme le rappelle Rémy Rioux, directeur général de l’AFD, « le développement de réseaux pluridisciplinaires et transrégionaux qui promeuvent une approche One Health intégrant santé humaine, animale et environnementale est devenu indispensable à une meilleure évaluation des risques sanitaires. »

L’enjeu est désormais de parvenir à une « pérennisation du réseau, via notamment les contributions financières des États membres de la COI », envisage Claire Giron, de sorte que les actions du réseau Sega puissent perdurer au-delà des financements apportés par l’AFD et l’UE et cela dans un contexte où les États et les territoires de la zone sont de plus en plus exposés aux menaces sanitaires.