La dégradation de la nature peut affecter la stabilité économique et sociale d’un pays. A partir d’un cas d’étude sur l’Afrique du Sud, cette étude propose une méthode pour identifier les secteurs d’une économie exposés à des risques d’instabilité liés à la perte de biodiversité, ainsi que leurs effets potentiels sur plusieurs indicateurs socio-économiques. En miroir, cette méthode permet d’identifier les secteurs constituant des opportunités de développement et tirant partie d’un bon état de la biodiversité.

La dégradation de la nature peut affecter la stabilité économique et sociale d’un pays. A partir d’un cas d’étude sur l’Afrique du Sud, cette étude propose une méthode pour identifier les secteurs d’une économie exposés à des risques d’instabilité liés à la perte de biodiversité, ainsi que leurs effets potentiels sur plusieurs indicateurs socio-économiques. En miroir, cette méthode permet d’identifier les secteurs constituant des opportunités de développement et tirant partie d’un bon état de la biodiversité.

Contexte

De nombreuses études analysant les risques pour la stabilité des systèmes financiers liés à la dégradation de la nature (RDN) ont été publiées récemment pour les Pays-Bas, la France, ou d’autres pays. Elles soulignent toutes que la perte de biodiversité peut avoir des effets déstabilisateurs importants, soit par l'effondrement des écosystèmes et des services qu'ils rendent à l'économie (ce que l’on appelle les « chocs physiques »), soit par des changements de comportement, de technologie ou de réglementation mis en œuvre dans le cadre d'une transition écologique (« choc de transition »).

Objectif

L’étude, centrée sur le cas de l’Afrique du Sud, évaluera les effets potentiels – en termes de production, de génération de revenus, d’inflation, d’emplois, de salaires, d’équilibre de la balance extérieure et de stabilité budgétaire – d’un choc physique (lié à une dégradation des services rendus par les écosystèmes) ou d’un choc de transition (lié à des mesures ou des innovations contribuant à réduire les pressions exercées par certains secteurs de l’économie sur la biodiversité).

En complément de cette analyse globale, la méthode tente de localiser précisément ces risques sur le territoire, afin d’informer les décideurs locaux et de les aider à prendre des mesures de transition écologiques informées.

Mais ces risques dépassent largement le seul secteur financier, notamment dans les pays en développement. Comment mieux prendre en compte le contexte macro-financier dans l'analyse des RDN dans les pays émergents où il joue un rôle clé dans la résilience des entreprises ou des institutions ? Par rapport à la question climatique, comment mieux prendre en compte l'aspect territorial des risques liés à la nature et mener une évaluation spatialement explicite ?

Programme de recherche associé

Méthode

Cette étude introduit de nouvelles méthodes d'évaluation des risques socio-économiques liés à la dégradation de la nature, en s'appuyant sur deux contributions principales :

- Elle mène une analyse multidimensionnelle de l'exposition de plusieurs variables macro-financières et sociales aux risques liés à la nature. Basée sur des tableaux entrées-sorties (à l'image du modèle ESTEEM) étendus à l'environnement et des comptes satellites socio-économiques, l'analyse identifie comment les risques pourraient exercer des impacts significatifs sur des secteurs directement et indirectement essentiels pour les chaînes de production, et ensuite pour les équilibres socio-économiques.

- La méthode propose une évaluation spatiale plus granulaire, au niveau des municipalités sud-africaines, en étudiant les vulnérabilités liées à la nature. Cette démarche nécessite la mise en cohérence de données économiques spatialisées avec des données écologiques cartographiées. Les résultats localisent donc les expositions socio-économiques.

Ces deux démarches reliées entre elles soulignent l'importance d'une approche holistique des risques liés à la nature, combinant les connaissances des économistes et des écologistes, et capable de mettre l'accent sur les objectifs conjoints de prospérité économique, de stabilité sociale et de durabilité environnementale.

Enseignements

L’étude permet d’identifier des secteurs économiques potentiellement exposés à des risques importants et offre l’opportunité aux acteurs sud-africains de mener des études plus poussées afin de préciser l’ampleur et la matérialité de ces risques.

Par exemple, en Afrique du Sud, 80 % des exportations du pays et 60% des prêts aux entreprises apparaissent fortement dépendantes des services d’approvisionnement en eau fournis par les écosystèmes. Outre l'exposition directe à ces risques, un choc subi par les secteurs qui dépendent du service écosystémique d’approvisionnement en eau peut se propager ("en cascade") dans l'ensemble du réseau industriel, sous la forme d'effets sur la demande ou sur l'offre. Alors que 18 % des emplois et 24 % des salaires sont directement exposés à ces risques (notamment dans les secteurs de l'immobilier et de l'industrie manufacturière), ces expositions passent respectivement à 48 % et 56 % si l'on inclut les activités indirectement exposées au travers des chaines de valeurs.

La biodiversité étant très dépendante des facteurs géographiques, il est important de compléter les analyses précédentes, par des analyses géolocalisées : il faut identifier quelles activités économiques se situent là où les écosystèmes et les services qu’ils fournissent sont dégradés. Quand on tient compte de la localisation des entreprises contribuant aux exportations, le premier chiffre de 80% des exportations sud-africaines dépendantes de l’approvisionnement en eaux de surface est ramené à près de 23 % d’exportation vulnérables à ce service écosystémique. Cela signifie que 23% des exportations sont générées par des activités dépendantes à l’approvisionnement en eaux de surface et qui sont, en plus, situées dans des municipalités où le service écosystémique est sensiblement dégradé. En d'autres termes, en tenant compte de la localisation des services écosystémiques dégradés, il apparaît que près d'un quart des exportations nettes semble directement vulnérable au manque d'eau.

Pour aller plus loin :

- Lire le papier de recherche : Socio-economic and spatially-explicit assessment of nature-related risks – The case of South Africa

- Lire le papier de recherche : A framework to assess socioeconomic and spatialized nature-related risks: An application to South Africa (Environmental and Sustainability Indicators, 2025)

- Revoir le webinaire Conversation de recherche consacré aux résultats avec les partenaires sud-africains

Suites du projet de recherche

La méthode et les résultats de l’étude ont suscité l’intérêt d’un grand nombre d’acteurs économiques et des sciences de l’environnement, confirmant la pertinence de la méthode. Moins que les valeurs précises des résultats, ce sont les ordres de grandeur et l’identification des secteurs économiques fortement dépendants aux services rendus par les écosystèmes (exposés à un risque physique) ou exerçant le plus de pressions sur la biodiversité (exposés à un risque de transition) qui suscitent l’intérêt et le débat.

En effet, l’un des principaux résultats a été de susciter l’intérêt et le dialogue entre des acteurs sud-africains qui échangeaient peu jusqu’à présent, notamment l’Institut national de la biodiversité (SANBI), le ministère de l’Environnement, le ministère des Finances ou encore la Banque centrale (South African Reserve Bank, SARB).

Les acteurs sud-africains travaillent actuellement à traduire ces résultats techniques en documents accessibles pour une audience de non-spécialistes et pour générer des débats plus approfondis avec des acteurs des principaux secteurs identifiés comme exposés à des risques, ou vecteurs d’opportunités pour des secteurs résilients à fort impacts positifs socio-économiques.

Par ailleurs, la Banque centrale d’Afrique du Sud est en train d’utiliser cette méthode pour réaliser avec l’AFD une évaluation de l’exposition du secteur financier pour l’ensemble des pays membres de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC). La Banque de développement d’Afrique du Sud (DBSA) a aussi commencé à utiliser cette méthode pour évaluer l’exposition de son propre portefeuille. D’autres développements et améliorations de la méthode pourraient suivre à l’avenir.

Contacts

- Paul Hadji-Lazaro, macroéconomiste écologique à l'AFD

- Julien Calas, chargé de recherche biodiversité à l'AFD

- Antoine Godin, responsable de la cellule modélisation macroéconomique GEMMES à l'AFD

- Andrew Skowno, coordinateur de l'analyse de la biodiversité nationale à SANBI

- Pamela Sekese, consultante en matière de géospatial

Découvrir d'autres projets de recherche

Suivre l'actualité de la recherche à l'AFD

Mention légale UE (projet) Comment le gouvernement sud-africain peut-il préparer la transition des travailleurs du secteur du charbon vers une économie à faible émission de carbone ? Quel est le profil sociodémographique et spatial des travailleurs de la chaîne de valeur du charbon? Quelles options de protection sociale peuvent éviter la hausse du chômage et des inégalités qui pourrait résulter de la transition juste ? L'Extension de la Facilité de recherche UE-AFD sur les inégalités explore ces questions en partenariat avec le Development Policy Research Unit (DPRU) de l’Université du Cap (UCT).

Mention légale UE (projet) Comment le gouvernement sud-africain peut-il préparer la transition des travailleurs du secteur du charbon vers une économie à faible émission de carbone ? Quel est le profil sociodémographique et spatial des travailleurs de la chaîne de valeur du charbon? Quelles options de protection sociale peuvent éviter la hausse du chômage et des inégalités qui pourrait résulter de la transition juste ? L'Extension de la Facilité de recherche UE-AFD sur les inégalités explore ces questions en partenariat avec le Development Policy Research Unit (DPRU) de l’Université du Cap (UCT).

Contexte

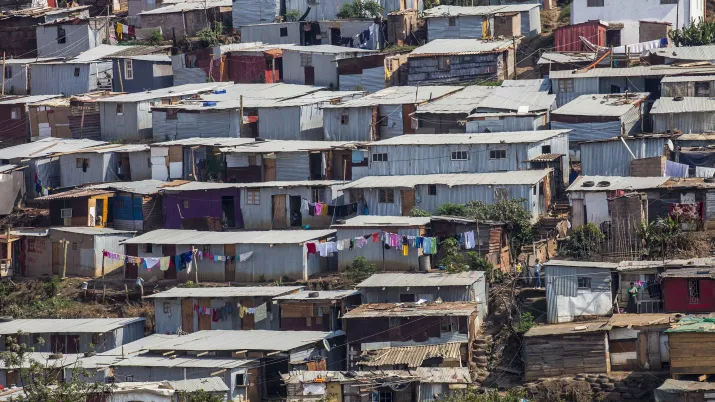

L’Afrique du Sud reste l’un des pays les plus inégalitaires au monde. Le haut niveau d’inégalités de revenu du pays est principalement attribuable aux écarts extrêmes sur le marché du travail, où plus de 30 % de la population active est au chômage et ne perçoit aucun revenu (Leibbrandt et al., 2010 ; StatsSA, 2024). La réduction du chômage est donc au cœur des défis sociaux et économiques de l’Afrique du Sud, et elle est essentielle pour lutter contre les inégalités.

L’industrie du charbon est importante en Afrique du Sud et centrale pour la transition juste. Elle concentre d’après les estimations près de 200 000 emplois, soit environ 1,2 % de l’emploi total, et contribue à 5,4 % de la croissance du produit intérieur brut (Makgetla et al., 2021). C’est de plus une industrie géographiquement très concentrée, qui soutient une grande partie de l’activité économique locale et régionale dans les zones concernées, en particulier dans la province de Mpumalanga.

Ainsi, les potentiels impacts négatifs sur l’emploi de la transition énergétique et de la sortie du charbon représentent un défi socio-économique majeur pour ce pays qui doit encore faire face aux vestiges de l’apartheid. Il est donc essentiel d’anticiper et gérer les risques associés à ces effets négatifs potentiels sur l’emploi, afin d’éviter que les inégalités ne soient aggravées par une transition non planifiée.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l'Extension de la Facilité de recherche UE-AFD sur les inégalités. Coordonnée par l’AFD et financée par la Commission européenne, l’Extension de la Facilité contribue à l’élaboration de politiques publiques visant la réduction des inégalités dans quatre pays : Afrique du Sud, Mexique, Colombie et Indonésie sur la période 2021-2025.

En savoir plus sur l'Extension en Afrique du Sud

Ce travail s’inscrit également dans le cadre du dialogue de l’AFD avec les autorités sud-africaines sur la transition juste et l’identification des réformes à mettre en œuvre pour assurer une transition inclusive.

Objectif

On ne sait pas encore exactement combien de travailleurs seront touchés par la sortie du charbon, comment ils sont caractérisés selon l’âge, les compétences ou le niveau de revenu.

En quoi pourrait consister une politique efficace de protection sociale pour ces travailleurs ? Quel serait son coût et comment la financer ? Ces éléments sont essentiels pour concevoir et mettre en œuvre des politiques qui limitent les effets sociaux et économiques négatifs de la transition énergétique et évitent l’augmentation du chômage et des inégalités.

Ce projet de recherche :

- Permettra de dénombrer et de qualifier les travailleurs actuels dans le secteur du charbon et les industries connexes, à l’aide de micro-données fiables et spatialisées. Ce volet inclut une analyse de l’emploi, des salaires et des inégalités salariales.

- Proposera des mesures de protection sociale adaptées aux profils des travailleurs identifiés, assorties d’estimations de coûts et d’options de financement possibles. Les implications sur les inégalités salariales de différents scénarios politiques seront étudiées.

Méthode

Le projet de recherche peut être décomposé en quatre volets et porte sur les domaines d’analyse suivants :

- Utilisation des données fiscales pour identifier avec précision les employés à risque dans les industries minières, de production d’électricité à partir du charbon et les industries adjacentes au charbon, en les localisant spatialement à travers le pays. Cela permettra d’estimer de manière fiable le nombre de travailleurs qui risquent d’être affectés par l’abandon du charbon.

- Production de profils détaillés des travailleurs identifiés comme à risque, selon le sexe, l’âge et les revenus. Cet exercice servira à identifier des sous-groupes, ou cohortes, qui auront des besoins différenciés de protection et de soutien, en fonction de leurs compétences, de leurs revenus et de leur âge. Les données sur les revenus seront également utilisées pour examiner les inégalités au sein de la chaîne de valeur du charbon, entre la chaîne de valeur du charbon et l’industrie minière en général, et l’économie formelle dans son ensemble.

- Utilisation de cette caractérisation des profils de travailleurs pour proposer des options politiques adaptées aux différentes cohortes, afin de développer une réponse globale en matière de protection sociale. Différentes combinaisons pourraient être proposées, comme des programmes de retraite anticipée, des subventions, ou des programmes de formation. En outre, l’étude fournira un panorama complet des politiques de protection sociale disponibles en Afrique du Sud et déterminera si elles pourraient s’appliquer aux travailleurs touchés.

- Examen des scénarios de réduction de l’emploi dans l’industrie du charbon et modélisation de l’estimation des coûts associés aux différentes politiques proposées. Cela implique de modéliser les scénarios politiques envisagés sur tout l’horizon à temps plein des employés actuels. Cela fournira une vision chiffrée des implications de la politique de transition juste pour l’industrie sud-africaine du charbon, et des pistes de discussion sur les options de financement possibles. Les résultats permettront également de mieux comprendre les conséquences en matière d’inégalités qui pourraient découler des différents scénarios politiques de transition juste.

Enseignements

Le projet a débouché sur deux papiers de recherche :

Pour aller plus loin

Contact

-

Anda DAVID

Économiste, coordinatrice scientifique de la Facilité UE-AFD de recherche sur les inégalités