Aviso legal UE (proyecto) ¿Cómo medir los esfuerzos realizados por los países en desarrollo para combatir las desigualdades y los efectos del cambio climático teniendo en cuenta la estructura socioeconómica de estos países? La Facilidad de Investigación UE-AFD sobre las Desigualdades tratará de responder a esta pregunta en colaboración con el grupo de reflexión e investigación ghanés Placefeet.

Aviso legal UE (proyecto) ¿Cómo medir los esfuerzos realizados por los países en desarrollo para combatir las desigualdades y los efectos del cambio climático teniendo en cuenta la estructura socioeconómica de estos países? La Facilidad de Investigación UE-AFD sobre las Desigualdades tratará de responder a esta pregunta en colaboración con el grupo de reflexión e investigación ghanés Placefeet.

Contexto

Muchas de las medidas sobre la cuantificación de los avances de los países hacia la reducción de la desigualdad de ingresos se han centrado en índices que miden las tendencias de la desigualdad a lo largo del tiempo (coeficiente de Gini, por ejemplo) y comparan los países sin tener en cuenta las diferencias en la estructura socioeconómica. Sin embargo, estos índices no ofrecen una imagen completa de cómo están actuando los países, especialmente cuando se comparan entre sí, en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y qué políticas e inversiones pueden ser necesarias para apoyarlos. Este proyecto de investigación proporcionará una medición alternativa de la desigualdad de ingresos teniendo en cuenta las condiciones estructurales o predeterminadas de los países en desarrollo (activos minerales, tipo de instituciones, etc.) a la hora de evaluar sus avances hacia la reducción de la desigualdad y los efectos del cambio climático.

Este proyecto forma parte de la convocatoria de propuestas de investigación “Advancing the inequality agenda through collaborative research: identifying the priorities for a global Team Europe approach on inequalities”, lanzada por el Comité Estratégico de la Facilidad Financiera de Investigación sobre las Desigualdades. Está coordinado por AFD y cofinanciado por la Comisión Europea, AECID y ENABEL.

Objetivos

El proyecto se centra en los siguientes objetivos:

- En primer lugar, comparará cada país con su potencial para reducir las desigualdades de renta midiendo el margen de mejora de cada país en cada año. Esto permitirá comprender mejor los factores clave que obstaculizan el esfuerzo y el rendimiento de un país en la reducción de las desigualdades, así como las políticas e inversiones necesarias para hacer frente a las desigualdades de forma más eficaz.

- En segundo lugar, se investigará cómo influye el clima -temperatura, precipitaciones y fenómenos meteorológicos extremos- en la eficiencia de los países a la hora de combinar insumos para reducir la desigualdad.

- En tercer lugar, examinará los efectos de la adaptación o la intensificación en todas las regiones, especialmente en los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PIED), e identificará la escala de inversiones necesaria.

Método

Partiendo de una base de datos de panel sobre 145 países, incluidos países de los PMA y PIED, entre 2000 y 2020, el proyecto utilizará un enfoque de frontera estocástica, una técnica de modelización económica, para estimar fronteras factibles de desigualdad de ingresos para cada país y año.

Resultados

A continuación encontrará los diferentes trabajos de investigación relacionados con este proyecto:

Contacto

-

Anda DAVID

Economista, coordinadora científica de la Facilidad UE-AFD de investigación sobre las desigualdades

Descubra otros proyectos de investigación

Desigualdad en el acceso a los servicios urbanos de agua en La Paz y El Alto - Bolivia

Terminado

2018 - 2020

El impacto de la política fiscal y el gasto público sobre las desigualdades en Colombia

Terminado

2022 - 2023

Fortalecimiento de las cadenas de valor y reducción de la desigualdad en México

Terminado

2024 - 2025

Aviso legal UE (proyecto) La Extensión de la Facilidad de Investigación UE-AFD sobre las desigualdades, en colaboración con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), desarrollará propuestas para el diseño de sistemas de cuidados a nivel federal estatal y municipal en México. Contribuirán a reducir las desigualdades y promover la movilidad social.

Aviso legal UE (proyecto) La Extensión de la Facilidad de Investigación UE-AFD sobre las desigualdades, en colaboración con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), desarrollará propuestas para el diseño de sistemas de cuidados a nivel federal estatal y municipal en México. Contribuirán a reducir las desigualdades y promover la movilidad social.

Contexto

Este proyecto es la continuación del proyecto de investigación desarrollado por el CEEY y El Colegio de México (Colmex) en la primera fase de la Facilidad de Investigación sobre las desigualdades. Los resultados mostraron la necesidad de cambios estructurales para acabar con los cuellos de botella en términos de movilidad social y reducir las desigualdades.

Con base en lo anterior, la nueva fase del proyecto se enfoca en construir la base de conocimiento para la implementación de sistemas de cuidado en los estados de Guanajuato y Nuevo León, así como en el municipio de San Pedro Garza García.

Garantizar el derecho al cuidado en la Constitución es fundamental para avanzar sobre la base del consenso social. Para definir los mecanismos de articulación en una ley, es necesario entender los sistemas de cuidado en sus distintos niveles como políticas transversales y multifacéticas que merecen ser discutidas colectivamente, pues implican mucho más que el ya gran reto de ampliar la infraestructura existente de servicios y gasto social. La economía del cuidado implica también la creación de estrategias fiscales para redistribuir el trabajo remunerado y no remunerado, políticas adecuadas para las personas que necesitan cuidados y para los cuidadores, corresponsabilidad social y corresponsabilidad del sector privado.

Por lo tanto, se requiere más y mejor información estadística, el fortalecimiento de encuestas y sistemas de datos, así como el desarrollo de estudios para hacer visible la interdependencia del cuidado con múltiples agendas, la identificación de las necesidades de cuidado y sus características, la oferta disponible y la demanda insatisfecha, que permitan la planeación estratégica y el monitoreo a corto y largo plazo. Se empezará por los grupos prioritarios que incluyen niños, personas con discapacidad, enfermos y ancianos, y sus cuidadores.

Este proyecto se lleva a cabo en el marco de la Extensión de la Facilidad de Investigación sobre las Desigualdades (FID). Coordinada por la AFD y financiada por la Comisión Europea, la Extensión de la FID contribuirá a la elaboración de políticas públicas enfocadas en la reducción de las desigualdades en cuatro países: Sudáfrica, México Colombia e Indonesia durante el periodo 2021-2025.

Objetivo

Dado el contexto anterior, el objetivo de este proyecto es la construcción de dos productos que respondan a dos necesidades identificadas:

- una propuesta para el diseño de un sistema de atención a nivel estatal y municipal: es necesario desarrollar un diseño de sistema de cuidado que atienda las desigualdades estructurales. En este sentido, es necesario establecer un diseño integral, funcional y sustentable.

- una propuesta de recolección y sistematización de información primaria para el diseño y/o monitoreo del sistema de atención: de lo anterior se desprende una segunda necesidad en términos de la sistematización de información primaria y administrativa que alimente, en la medida de lo posible, el diseño original de los sistemas de atención, así como su monitoreo en el tiempo.

Resultados

A continuación encontrará los documentos de investigación relacionados con este proyecto:

- Social mobility, care policies and social protection (agosto de 2024, en inglés)

- Social mobility, care policies and social protection policies in Nuevo León (septiembre de 2024, en inglés)

Contacto

-

Anda DAVID

Economista, coordinadora científica de la Facilidad UE-AFD de investigación sobre las desigualdades

Descubra otros proyectos de investigación

Aviso legal UE (proyecto) ¿Cuáles son los efectos distributivos de los impuestos verdes en México y cómo pueden cuantificarse? La Extensión de la Facilidad de Investigación sobre las Desigualdades (FID) pretende responder a esta pregunta, en colaboración con RIBOS y el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP), con el fin de proporcionar, a los responsables políticos mexicanos y a las partes interesadas, análisis oportunos sobre los efectos de las políticas fiscales medioambientales en términos de desigualdades.

Aviso legal UE (proyecto) ¿Cuáles son los efectos distributivos de los impuestos verdes en México y cómo pueden cuantificarse? La Extensión de la Facilidad de Investigación sobre las Desigualdades (FID) pretende responder a esta pregunta, en colaboración con RIBOS y el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP), con el fin de proporcionar, a los responsables políticos mexicanos y a las partes interesadas, análisis oportunos sobre los efectos de las políticas fiscales medioambientales en términos de desigualdades.

Contexto

Este proyecto de investigación propone estimar el efecto distributivo de los impuestos a la gasolina en el marco del sistema tributario mexicano, a través del uso de una herramienta para medir el impacto fiscal, e incluyendo por supuesto los principales instrumentos tributarios y de gasto.

En 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México introdujo un impuesto especial (IEPS) sobre el carbono como un impuesto verde destinado a reducir la emisión de gases asociada a los combustibles fósiles, principalmente gasolina y diésel. Sin embargo, el recaudo fiscal (4.699 millones de pesos en 2014) y el impacto ambiental de este impuesto se han mantenido marginales. Durante la última década, hasta 2014, este impuesto tuvo un valor negativo, funcionando entonces como un subsidio. Desde 2014, se ha convertido en un impuesto, que ha aumentado fuertemente en los últimos años, ascendiendo a casi 300 mil millones de pesos en 2019 y 2020. Es, por lo tanto, de lejos, el mayor impuesto verde implementado en México en la actualidad.

Por lo tanto, este análisis es de particular interés para México en este momento porque el cambio de subsidios a los combustibles a impuestos a los combustibles es efectivamente la mayor reforma fiscal implementada en México en la última década, tanto en términos de ingresos fiscales (de -300 a +300 mil millones de pesos en ingresos fiscales) como de distribución. Los impuestos a la gasolina tienen un impacto significativo en toda la población: un efecto directo sobre los hogares de ingresos medios y altos a través del transporte privado, pero aún más importante, de manera indirecta sobre los hogares de ingresos bajos a través del transporte público y de los costes asociados al transporte de todos los bienes y servicios, incluidos por supuesto los alimentos. Un análisis preliminar del Fiscal Policy Equity Lab (FPEL) ha descubierto que el aumento de la presión fiscal indirecta sobre los pobres, asociado a los impuestos sobre la gasolina, podría invertir el efecto reductor de la pobreza de las transferencias directas, incluso tras su reciente expansión.

Cuantificar con precisión estos impactos ayudará a diseñar instrumentos compensatorios para proteger a los grupos más pobres y vulnerables de los efectos regresivos de estos impuestos.

Este proyecto se lleva a cabo en el marco de la Extensión de la Facilidad de Investigación sobre las Desigualdades (FID). Coordinada por la AFD y financiada por la Comisión Europea, la Extensión de la FID contribuirá a la elaboración de políticas públicas enfocadas en la reducción de las desigualdades en cuatro países: Sudáfrica, México Colombia e Indonesia durante el periodo 2021-2025.

Objetivo

Este proyecto es realizado conjuntamente con RIBOS, el CEQ y el LNPP. Su objetivo es estimar el efecto de los impuestos verdes en el contexto del sistema fiscal mexicano en general a través de la metodología desarrollada por el Commitment to Equity Institute (CEQ), utilizando datos del INEGI de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) para 2014-2020, entre otras fuentes.

Esta metodología permitirá estimar el efecto de los impuestos verdes en el contexto del sistema fiscal general. Esta metodología facilita la comparabilidad a través del tiempo, y genera una amplia variedad de indicadores de impacto, incluidos los relacionados con los efectos de los ingresos sobre el coeficiente de Gini, así como sobre la pobreza de ingresos utilizando líneas de pobreza nacionales e internacionales.

El objetivo último de este proyecto es proporcionar análisis oportunos de los efectos de las políticas fiscales sobre la desigualdad y la pobreza a los responsables políticos mexicanos y a las partes interesadas. Por lo tanto, la investigación realizada dará como resultado :

- un documento de investigación;

- un policy brief cuyo análisis se basa en la técnica de inteligencia colaborativa. Se realizarán dos sesiones en las que se discutirá la calibración del modelo y las hipótesis siguiendo el marco de modelización colaborativa. Los participantes en estas sesiones serán miembros de la red de expertos y responsables clave de la política fiscal.

Resultados

A continuación encontrará el documento de investigación relacionado con este proyecto:

- Distributive impact of green taxes in Mexico (Julio de 2024, en inglés)

La nota política se publicará próximamente en esta sección.

Contacto

-

Anda DAVID

Economista, coordinadora científica de la Facilidad UE-AFD de investigación sobre las desigualdades

Descubra otros proyectos de investigación

Fortalecimiento de las cadenas de valor y reducción de la desigualdad en México

Terminado

2024 - 2025

Aviso legal UE (proyecto) La Extensión de la Facilidad de Investigación sobre las Desigualdades, en asociación con Fedesarrollo y en estrecha colaboración con el Ministerio de Economía, ha aplicado la metodología del Commitment to Equity Institute (CEQ) para analizar la estructura tributaria de Colombia y su impacto en las desigualdades, especialmente después de los importantes cambios provocados por la pandemia del Covid 19 y la reforma tributaria aprobada a finales de 2022.

Aviso legal UE (proyecto) La Extensión de la Facilidad de Investigación sobre las Desigualdades, en asociación con Fedesarrollo y en estrecha colaboración con el Ministerio de Economía, ha aplicado la metodología del Commitment to Equity Institute (CEQ) para analizar la estructura tributaria de Colombia y su impacto en las desigualdades, especialmente después de los importantes cambios provocados por la pandemia del Covid 19 y la reforma tributaria aprobada a finales de 2022.

Contexto

Antes de la pandemia de COVID-19, Colombia había mostrado resultados positivos en la reducción de la pobreza y las desigualdades. La pobreza total se redujo en 6,1 puntos porcentuales entre 2012 y 2018, pasando del 40,8% al 34,7%, al igual que la pobreza extrema, que cayó del 11,7% al 8,2%, según las estadísticas oficiales. En el mismo sentido, aunque Colombia se encuentra entre los países más desiguales de la región, redujo su índice de Gini en aproximadamente 0,03 unidades, de 0,539 en 2012 a 0,508 en 2017, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE, 2021).

No obstante, muchas personas perdieron su empleo o vieron reducidos sus ingresos como consecuencia de las medidas sanitarias, adoptadas en respuesta a la pandemia, que afectaron tanto a la oferta como a la demanda. Naturalmente, según las estadísticas oficiales, los niveles de pobreza aumentaron considerablemente y la desigualdad volvió a niveles de años pasados, anulando los avances en dicha materia. De hecho, el país era en 2020, según el último Panorama Social de la CEPAL, el más desigual de América Latina (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2021).

Así, la estructura fiscal del país juega un papel fundamental y sobre todo para que las transferencias directas, indirectas y en especie se transformen en apoyos para que los hogares más vulnerables puedan satisfacer sus necesidades básicas y, en cierta medida, equilibrar estas desigualdades. Además, dado que la progresividad es uno de los principios del sistema fiscal, las personas con rentas más altas deberían pagar impuestos más elevados para financiar el gasto social. En este sentido, la reforma fiscal que entró en vigor en 2018, así como la reforma fiscal aprobada a finales de 2022, han introducido cambios importantes en el estatuto preexistente al fijar el objetivo de aumentar el recaudo.

Este proyecto se lleva a cabo en el marco de la Extensión de la Facilidad de Investigación sobre las Desigualdades. Coordinada por la AFD y financiada por la Comisión Europea, la Extensión de la Facilidad contribuirá a la elaboración de políticas públicas enfocadas en la reducción de las desigualdades en cuatro países: Sudáfrica, México Colombia e Indonesia durante el periodo 2021-2025.

Objetivo

Para llevar a cabo este estudio, se utilizó la metodología desarrollada por el Instituto del Commitment to Equity (CEQ). Esta metodología permite realizar un análisis del impacto fiscal, es decir, un análisis del impacto redistributivo de los instrumentos de política pública, tanto impuestos como gasto social, sobre la pobreza y las desigualdades. En este sentido, mediante el uso de encuestas de hogares, es posible evaluar la capacidad redistributiva de los impuestos y las transferencias (ya sean directas o indirectas) para orientar las políticas públicas en esta materia.

El objetivo del estudio era identificar las políticas, ya sean fiscales o de gasto, que tienen un mayor impacto (negativo o positivo) sobre las desigualdades. Esto nos permitirá a nosotros y al Gobierno tener una imagen más clara de los efectos de la estructura fiscal.

Otro objetivo del proyecto era construir una herramienta que parametrizara la estructura fiscal y el gasto social y permitiera realizar microsimulaciones, lo que sería útil para los debates sobre políticas públicas. Así pues, el proyecto pretendía apoyar a los equipos del Ministerio de Economía dotándoles de una herramienta que les permitiera realizar las simulaciones necesarias para evaluar el impacto de las distintas políticas. La reforma fiscal recientemente adoptada se analizó a través del prisma de esta herramienta.

Resultados

A continuación encontrará el documento de investigación relacionado con este proyecto:

Contacto

-

Anda DAVID

Economista, coordinadora científica de la Facilidad UE-AFD de investigación sobre las desigualdades

Descubra otros proyectos de investigación

Aviso legal UE (proyecto) Este proyecto de investigación puesto en marcha por la Extensión de la Facilidad de investigación UE-AFD sobre las desigualdades, en estrecha colaboración con el DANE y el DNP y en asocio con Fedesarrollo, busca realizar un análisis integral de las desigualdades en Colombia a través de la implementación del Diagnóstico sobre las desigualdades. En paralelo, busca también, junto con el DANE, fortalecer las estadísticas e informes disponibles sobre las desigualdades en el país.

Aviso legal UE (proyecto) Este proyecto de investigación puesto en marcha por la Extensión de la Facilidad de investigación UE-AFD sobre las desigualdades, en estrecha colaboración con el DANE y el DNP y en asocio con Fedesarrollo, busca realizar un análisis integral de las desigualdades en Colombia a través de la implementación del Diagnóstico sobre las desigualdades. En paralelo, busca también, junto con el DANE, fortalecer las estadísticas e informes disponibles sobre las desigualdades en el país.

Contexto

En Colombia como en otros países, la Extensión de la Facilidad UE-AFD de Investigación sobre las Desigualdades busca proporcionar análisis, metodologías y estadísticas que permitan comprender el estado de la desigualdad en el país, las dinámicas e interrelaciones con los diferentes sectores, áreas y regiones de la economía. El objetivo es, por lo tanto, proporcionar datos robustos y actualizados, que aporten evidencias para la construcción de políticas públicas, pero también identificar áreas en las que se puede mejorar la recolección de datos, y áreas en las que se puede profundizar la investigación para comprender mejor el contexto y apoyar la construcción de políticas públicas orientadas a reducir las desigualdades.

En Colombia, en los últimos años, el DANE ha avanzado considerablemente en términos de colección, recopilación y puesta a disposición de datos para analizar y entender mejor la realidad del país. Las bases de datos son las fuentes principales para los estudios en Colombia, sin embargo, durante varios años no se ha realizado un análisis o un diagnóstico exhaustivo de las desigualdades a nivel nacional utilizando varias bases de datos para obtener una visión completa de la situación del país.

Desde mediados de 2021, la AFD trabaja de la mano con el DANE y en asocio con Fedesarrollo para implementar el "diagnóstico multidimensional sobre las desigualdades", basado en una metodología innovadora creada por la AFD. Esta metodología permite tener una visión integral de la situación del país cubriendo una amplia gama de dominios (salud, educación, ingresos, etc.) todos bajo el prisma de la desigualdad, y utilizando diferentes indicadores y bases de datos.

Este proyecto se desarrolla en un contexto en el que la desigualdad es en un tema crucial en la política pública del gobierno actual y en los acuerdos adoptados por el gobierno en el marco de la Agenda 2030, así como en su ingreso a la OCDE.

Este proyecto se lleva a cabo en el marco de la Extensión de la Facilidad de Investigación sobre las Desigualdades. Coordinada por la AFD y financiada por la Comisión Europea, la Extensión de la Facilidad contribuirá a la elaboración de políticas públicas enfocadas en la reducción de las desigualdades en cuatro países: Sudáfrica, México Colombia e Indonesia durante el periodo 2021-2025.

Objetivos

Este proyecto buscó apoyar y fortalecer la producción de estadísticas nacionales sobre las desigualdades, promoviendo los intercambios y la interoperabilidad entre el DANE y otras instituciones nacionales e internacionales. Más específicamente, los principales objetivos eran:

- Implementar la metodología del diagnóstico multidimensional sobre las desigualdades y crear el primer diagnóstico nacional sobre desigualdades en Colombia. Esto se hizo en estrecha colaboración con Fedesarrollo y el DANE.

- Acompañar a los equipos técnicos del DANE en la producción, actualización y mejoramiento de las estadísticas sobre desigualdades con base en la metodología del diagnóstico. Estos datos serán utilizados para monitorear la evolución de los indicadores que se consideren relevantes y, en función de datos disponibles, se podrá ir más allá, realizando análisis que integren elementos relacionados con el cambio climático y el medio ambiente.

- Apoyar a los equipos técnicos del DANE en la implementación de nuevas metodologías e iniciativas para la obtención de estadísticas que permitan una mejor comprensión de la distribución del ingreso disponible por hogares en el país. Para ello, talleres y seminarios permitieron compartir experiencias y establecer prácticas que permitan obtener datos de calidad y por ende que permitan alimentar la toma de decisiones basadas en la evidencia.

Resultados

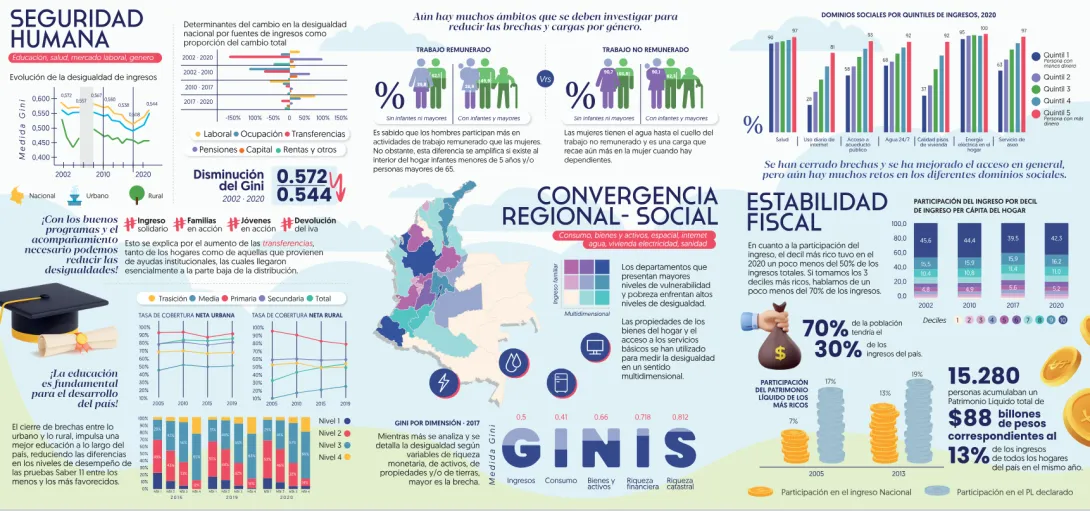

Gracias a la riqueza y avances en la información oficial en Colombia, principalmente de encuestas de hogares con suficiente representatividad poblacional, la AFD, junto con la Unión Europea, y en estrecha colaboración con Fedesarrollo y el DANE, elaboraron el diagnóstico sobre las desigualdades. Se toman en cuenta múltiples dimensiones de las desigualdades, como: la distribución del ingreso, el consumo, el ingreso laboral, los activos y servicios del hogar, el nivel de riqueza en tierras y los activos financieros, el acceso a un conjunto de servicios básicos... Este diagnóstico es clave para entender las brechas que se presentan en Colombia, y que permite tomar decisiones basadas en la evidencia y avanzar hacia la reducción de las desigualdades.

Contacto

-

Anda DAVID

Economista, coordinadora científica de la Facilidad UE-AFD de investigación sobre las desigualdades

Descubra otros proyectos de investigación

El impacto de la política fiscal y el gasto público sobre las desigualdades en Colombia

Terminado

2022 - 2023

América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Dentro de esa región, México tiene una de las tasas de desigualdad más altas. Si los datos oficiales muestran que esta tasa se ha reducido en los últimos 25 años, es una reducción más que insignificante. Por otra parte, actualmente emerge en este país un debate público y académico sobre una posible subestimación de la desigualdad.

América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Dentro de esa región, México tiene una de las tasas de desigualdad más altas. Si los datos oficiales muestran que esta tasa se ha reducido en los últimos 25 años, es una reducción más que insignificante. Por otra parte, actualmente emerge en este país un debate público y académico sobre una posible subestimación de la desigualdad.

Contexto

En México, más del 40 % de la población vive por debajo del umbral de pobreza oficial. Al mismo tiempo, el país se caracteriza por un alta correlación entre origen socioeconómico y éxito, sobre todo en los extremos de la escala socioeconómica (Vélez-Grajales et al, 2014). De esta manera, cuando se divide a la población en quintiles, los datos empíricos muestran que, de 100 personas nacidas en la franja más baja, 48 se quedarán ahí toda su vida y 22 lograrán pasar al quintil siguiente. Lo cual significa que el 70 % de los que nacieron en el quintil más bajo serán pobres toda su vida. Sólo un 4 % de estos llegarán hasta el quintil más alto.

Por otro lado, el 52 % de los individuos nacidos en el quintil más alto se quedarán en él toda su vida y el 28 % bajará al quintil inferior. Lo cual significa que 80 % de las personas nacidas en las familias más ricas se quedarán en los dos quintiles más altos. Además, cabe señalar que sólo el 2 % de esos individuos descenderá hasta el quintil más bajo. Es decir que la movilidad social es muy limitada.

Este proyecto se lleva a cabo en el marco de la primera fase de la Facilidad de Investigación sobre las Desigualdades, coordinada por la AFD y financiada por la Dirección General de Alianzas Internacionales de la Comisión Europea durante el periodo 2017-2020. En la primera fase de la Facilidad se realizaron 22 proyectos de investigación y se publicaron alrededor de cien trabajos de investigación y policy briefs.

Objetivo

¿Cómo están relacionadas desigualdad y movilidad social? ¿Es posible que los altos niveles de persistencia socioeconómica (baja movilidad social) en términos de origen determinen, en parte, tanto la percepción como la aceptación de la desigualdad económica? El ejemplo mexicano, que muestra disparidades socioeconómicas regionales significativas, es un buen tema de análisis para verificar esas hipótesis. Por otra parte, la documentación existente no permite explicar los mecanismos que sustentan la relación negativa que se ha observada.

Además, en el caso mexicano queda por resolver un tema importante y pertinente: la percepción de los ciudadanos sobre los niveles de desigualdad y de movilidad social. ¿Piensan los mexicanos vivir en un país con igualdad de oportunidades y posibilidades de éxito para todos? Las implicaciones en términos de políticas deberían variar en función de la percepción. En todos los casos, es necesario obtener más informaciones para comprender los mecanismos que explican las diferencias potenciales entre la realidad y las percepciones, tanto a nivel nacional como local.

Método

En primer lugar, la movilidad intergeneracional relativa de cada macrorregión mexicana se estimará gracias a un método de análisis multidimensional. Se realizarán varias mediciones de la desigualdad en periodos diferentes. Los investigadores implicados en este proyecto optaron por este enfoque, pues cabe la posibilidad de que la movilidad social intergeneracional no esté influenciada por las actuales desigualdades económicas sino por las de origen. Una vez que se haya evaluado la relación, se llevará a cabo una discusión sobre el mecanismo que la sustenta. El análisis empírico se basará principalmente en el estudio “Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2017”.

Por último, se llevarán a cabo trabajos en grupo en cuatro ciudades que presentan diversos niveles de rendimiento socioeconómico. Los investigadores prevén estudios de terreno en cada ciudad con al menos dos categorías diferentes de la población: el primero en un grupo de nivel socioeconómico medio-alto y el otro en un grupo de nivel socioeconómico medio-bajo. Esos trabajos incluirán mediciones de las desigualdades y de la movilidad social. De esta manera, los investigadores comprenderán mejor la relación entre las percepciones y las mediciones objetivas de las variables estudiadas.

Ver el pitch de Alice Krozer, investigadora del Colegio de México (en inglés)

Resultados

Los trabajos de investigación y los policy briefs relacionados con ese proyecto están disponibles en línea (en inglés):

Trabajos de investigación:

- Social mobility in Mexico. What can we learn from its regional variation?

- Perceptions of inequality and social mobility in Mexico

Policy briefs:

- Wide regional differences in social mobility across Mexico

- Inaccurate public perceptions of inequality and social mobility in Mexico

Consulte la presentación del trabajo de investigación "Perceptions of inequality and social mobility in Mexico" por Aurora Ramírez Álvarez (Colegio de México) durante el primer webinario de la Facilidad de Investigación sobre las Desigualdades:

Contacto

-

Anda DAVID

Economista, coordinadora científica de la Facilidad UE-AFD de investigación sobre las desigualdades

Descubra otros proyectos de investigación

¿Cuál es el efecto de las plataformas laborales basadas en aplicaciones para el sector de servicios en Argentina? El proyecto explora las condiciones laborales y el desempeño de las y los trabajadores en actividades de reparto, transporte de pasajeros, trabajo doméstico remunerado y reparaciones a domicilio. Adicionalmente, se examina desde una perspectiva de género, en qué medida el carácter flexible de estas ocupaciones impacta sobre la incorporación, retención y desempeño de mujeres y varones.

¿Cuál es el efecto de las plataformas laborales basadas en aplicaciones para el sector de servicios en Argentina? El proyecto explora las condiciones laborales y el desempeño de las y los trabajadores en actividades de reparto, transporte de pasajeros, trabajo doméstico remunerado y reparaciones a domicilio. Adicionalmente, se examina desde una perspectiva de género, en qué medida el carácter flexible de estas ocupaciones impacta sobre la incorporación, retención y desempeño de mujeres y varones.

Contexto

En Argentina, la participación de la economía de plataformas constituye un fenómeno reciente pero en rápida expansión. La severa crisis económica desatada a fines de la década pasada, reforzada por el Covid-19, contribuyó a desestabilizar las relaciones laborales en un entorno donde la informalidad es extendida y las desigualdades de género se reproducen a lo largo de distintos sectores ocupacionales. Las altas tasas de conectividad a internet (que se ubican entre las más altas en América Latina), combinadas con el deterioro de los principales indicadores del mercado de trabajo generaron un entorno favorable para la expansión de las modalidad laborales a través de plataformas.

Objetivo

Mediante un proyecto de investigación, a partir de la asociación entre AFD y el Área de Economía de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), se buscó generar datos primarios, cualitativos y cuantitativos sobre plataformas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Se explora una serie de ocupaciones de plataformas basadas en aplicaciones digitales para el sector servicios. Las mismas incluyen el servicio doméstico, las reparaciones a domicilio, el transporte privado de pasajeros y los servicios de reparto. El proyecto desarrolla documentos de trabajo que exploran varios aspectos de estas ocupaciones de plataforma, caracterizando a las y los trabajadores que se involucran en ellas, sus condiciones laborales y sus percepciones acerca de este tipo de inserción. También se analizan los niveles de flexibilidad y/o control que imponen estas plataformas en los procesos laborales, explorando su relación con las regulaciones laborales existentes y sus implicancias en términos de las condiciones laborales resultantes. Asimismo, la investigación identifica oportunidades y desafíos que plantea esta modalidad de trabajo para la entrada y permanencia de las y los trabajadores, prestando particular atención a la forma en que operan en este ámbito las restricciones de género.

Método

El proyecto se basa en una aproximación metodológica mixta, que combina datos primarios cualitativos y cuantitativos.

En la primera fase del proyecto se llevaron adelante una serie de entrevistas en profundidad y grupos focales con trabajadoras y trabajadores de cada ocupación a fin de explorar en profundidad las dimensiones temáticas que resultan relevantes en cada caso.

En la segunda fase del proyecto, y en base a la indagación cualitativa, se diseñó una encuesta para recolectar datos acerca de las y los trabajadores en cuestión.La encuesta se basa en una muestra no probabilística y contempla cuotas intencionales de trabajadoras mujeres a fin de poder predicar sobre su experiencia. En términos generales se buscó garantizar la comparabilidad entre grupos demográficos y ocupaciones. Adicionalmente, gracias a un acuerdo de colaboración con la Oficina País de la OIT para Argentina, la indagación se vio enriquecida con la adición de una base de datos sobre trabajadoras y trabajadores de reparto provista por esa institución.

Resultados

Varios artículos y presentaciones en reuniones científicas se derivan de esta productiva colaboración, con cinco documentos iniciales disponibles para descargar en el repositorio de AFD.

- El primer documento investiga hasta qué punto el trabajo mediante plataformas en tres ocupaciones seleccionadas contribuye a incrementar el registro laboral en un contexto de alta informalidad. Considerando las particularidades de cada ocupación, se identifica qué factores contribuyen a un “efecto formalizador” (en caso de existir) y cómo el mismo es experimentado por las y los trabajadores. Los principales resultados de este documento de trabajo indican que el efecto formalizador depende de una serie de factores: el modelo de negocios de cada plataforma en cuestión (esto es, si la plataforma está interesada y/o le sirve promover este tipo de proceso); las dinámicas laborales pre-existentes en cada ocupación y las condiciones laborales del mercado de trabajo en general. En el contexto del mercado laboral argentino, severamente afectado por recesión laboral seguida por los efectos de la pandemia, una parte importante de las y los trabajadores que se incorporan a estas plataformas provienen del desempleo. No obstante, dado que en muchos casos este desempleo fue precedido por inserciones asalariadas protegidas, no es poco frecuente que la formalización que propician las plataformas (generalmente a través de la figura trabajo por cuenta propia registrado) sea experimentada como un retroceso.

- El segundo documento explora los desafíos de la regulación laboral de las y los trabajadores de plataforma, centrándose en el caso del reparto. El trabajo analiza el tratamiento de tres dimensiones que tienden a estar en el centro de las preocupaciones de las y los trabajadores frente a las incipientes propuestas de regulación de su labor en el país. En primer lugar, la preservación de horarios flexibles se presenta como una inquietud importante entre las y los repartidores. En segundo lugar, la posibilidad de maximizar ingresos – aun cuando ello sucede a costa de la autoexplotación horaria- también constituye un tema que preocupa a las y los repartidores bajo análisis. Por último, una tercera cuestión que genera malestar tiene que ver con la falta de acceso efectivo a la protección social, destacándose la ausencia de un seguro por accidentes laborales.

- El tercer documento explora cómo la digitalización de las relaciones laborales afectó a las trabajadoras domésticas argentinas durante el tramo más severo de la pandemia. Se analiza el uso que hacen estas trabajadoras de Zolvers, la única plataforma laboral para el servicio doméstico en el país, y se comparan las características de los puestos de trabajo dentro y fuera de la plataforma. El documento sostiene que la asociación entre precarización en el servicio doméstico y economía de plataformas no debe ser leída de forma lineal, sino más bien analizada en contexto: así, la “uberización” de la actividad no implica tendencias uniforme, sino procesos que deben ser situados a fin de interpretarlos. De hecho, en comparación con los trabajos por fuera de la plataforma, el trabajo encuentra que los niveles de registro son significativamente más altos al interior de la misma. Esto es particularmente relevante dado que en Zolvers predominan los trabajos de pocas horas semanales, que han probado ser los más resistentes a las políticas de formalización. El documento explora las razones detrás de este fenómeno que se encuentran estrechamente relacionadas con el modelo de negocios de la plataforma. De todos modos, en el contexto de la crisis del Covid-19, el trabajo indica que si bien estos niveles de registro tuvieron cierto efecto protector en términos de estabilidad laboral, no lograron contrarrestar la vulnerabilidad que implican los puestos de trabajo de pocas horas, cuya terminación es sustancialmente más barata que aquellos de jornada completa.

- El cuarto documento investiga las desigualdades de género en el caso del trabajo de reparto y transporte de pasajeros mediante plataformas. El trabajo identifica las brechas de género en términos de horas e ingresos en estas ocupaciones, así como su magnitud. Asimismo, se analizan los posibles determinantes de estas brechas. El documento señala que estas plataformas estarían habilitando una creciente participación femenina a raíz de tres factores: la falta de otras oportunidades laborales, los mecanismos impersonales de reclutamiento y la flexibilidad horaria que se ofrece. Pero esta tendencia implica de todas formas, brechas de género significativas. El análisis sugiere que el desempeño diferencial de varones y mujeres se relaciona con desigualdades de género pre-existentes que son reforzadas por la gestión algorítmica del proceso de trabajo. En particular, el sistema de puntaje de las plataformas tiende a premiar a quienes trabajan de manera más intensiva y en horarios más redituables de las noches y los fines de semana. Ello implica dificultades significativas para muchas mujeres que necesitan tanto compatibilizar este trabajo con el cuidado familiar como prevenir de situaciones de inseguridad callejera.

- El último documento explora en profundidad las trayectorias laborales de las conductoras de plataformas. El perfil de estas mujeres es analizado poniendo atención a las experiencias laborales previas que pueden haber facilitado su decisión de incorporarse en una ocupación típicamente masculina. Asimismo, el trabajo explora cómo, una vez en la plataforma, estas trabajadoras se esfuerzan por combinar su actividad rentada con sus responsabilidades socialmente asignadas de cuidado. El documento muestra cómo inserción como conductora de plataformas implica un desafío a estereotipos tradicionales de género que señalan el trabajo en las calles como inadecuado para las mujeres. De todas maneras, la conquista que puede implicar la inserción femenina en ocupaciones masculinizadas de este tipo presenta claros límites. El trabajo muestra como los esfuerzos cotidianos por conciliar este tipo de labor con responsabilidades de cuidado reviste implicancias negativas en términos de los ingresos y la salud de estas mujeres. La situación deja expuesta la omnipresencia de un orden de género desigual, que aún requiere ser sistemáticamente cuestionado y confrontado.

Contactos

- Dr Francisca Pereyra, profesora adjunta, Área de Economía del Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)

- Dr Cecilia Poggi, investigadora, AFD

Descubra otros proyectos de investigación

Análisis del impacto distribucional de los proyectos de cooperación al desarrollo

Terminado

2020 - 2025